Sichtbares Blut im Urin

Haben ältere Menschen sichtbares Blut im Urin und keine Schmerzen, müssen alle Alarmglocken läuten. Aber man muss unterscheiden, ob es sich um einen älteren Mann oder eine jüngere Frau handelt, die häufig Blasenentzündungen haben. Wenn „die Blase wie Feuer brennt“ und es blutet, ist es fast immer eine bakterielle Entzündung – und die Betroffenen können trotz der Schmerzen fast beruhigt sein. Sind die Betroffenen älter oder gehören sie einer Risikogruppe wie Rauchern an, sollte im Wiederholungsfall eine Blasenspiegelung zum Ausschluss einer ernsthaften Erkrankung erfolgen.

Ist die Blutbeimengung im Urin aber schmerzlos, die Betroffenen womöglich älter und frühere oder immer noch Raucher, muss man an einen Blasentumor denken und sollte zu einem Urologen als spezialisierten Facharzt gehen.

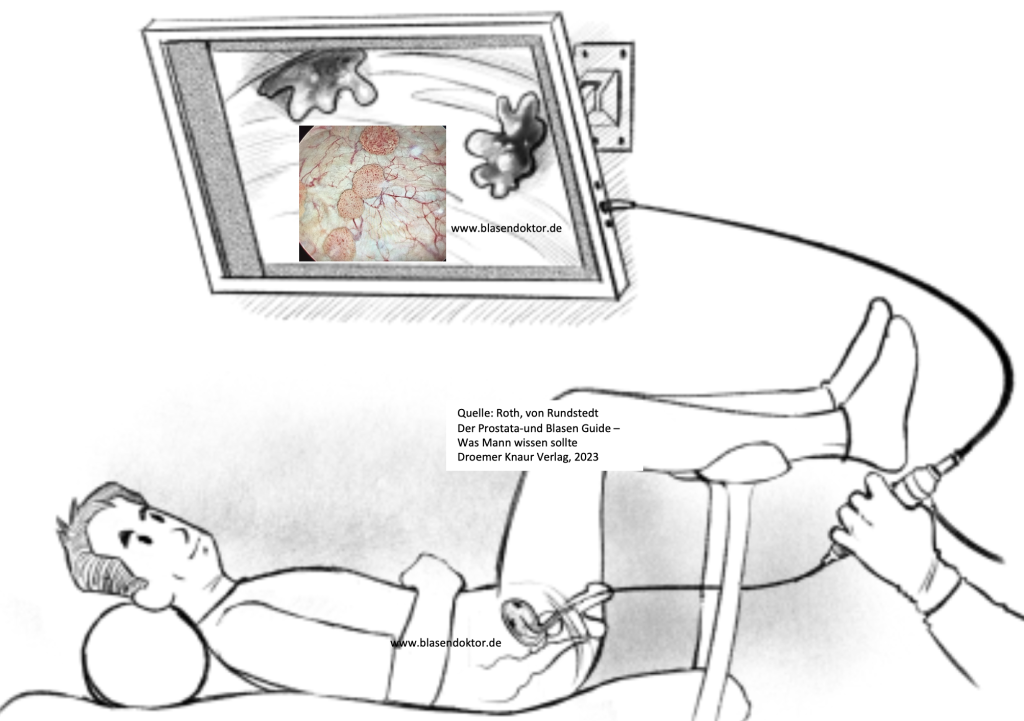

Eine Blasenspiegelung ist notwendig

Natürlich treibt es einem den Angstschweiß auf die Stirn, wenn man denkt, dass ein Urologe mit einem „Sichtgerät“ durch die Harnröhre des Penis in das innere der Blase schaut. Allerdings muss man wissen, dass die heutigen modernen Geräte sehr dünn und biegsam sind. Man kann das mit einem betäubenden Gleitgel vollkommen schmerzfrei machen und dann die Harnröhre und Blase untersuchen, um einen Blasentumor auszuschließen.

Welcher Blasenkrebs ist gefährlich?

Bösartige Tumore insbesondere auf der Schleimhaut der Blase sind in Europa inzwischen die 6 – häufigste Krebserkrankung. Es gibt aber bei diesen Tumoren zwei große Gruppen, einmal die eher ungefährlichen oberflächlichen Tumore und andererseits die immer gefährlichen, in die Tiefe wachsenden Tumore.

Die oberflächlichen Tumore können sehr groß werden, an mehreren Stellen in der Blase auftreten und stark bluten – aber sie wachsen nur selten in die Tiefe. Deshalb sind sie in den meisten Fällen nicht tödlich, können jedoch leider schnell nachwachsen und müssen dann wieder entfernt werden.

Ganz anders muss man den Schleimhautkrebs von Blase (aber auch von Harnleiter und im Nierenbecken) bewerten, der in die tieferen Gewebeschichten einwächst. Die Zellen dieser Tumore entziehen sich jeder Kontrolle und wachsen im wahrsten Sinne wild, durchbrechen Körpergrenzen und können Metastasen bilden.

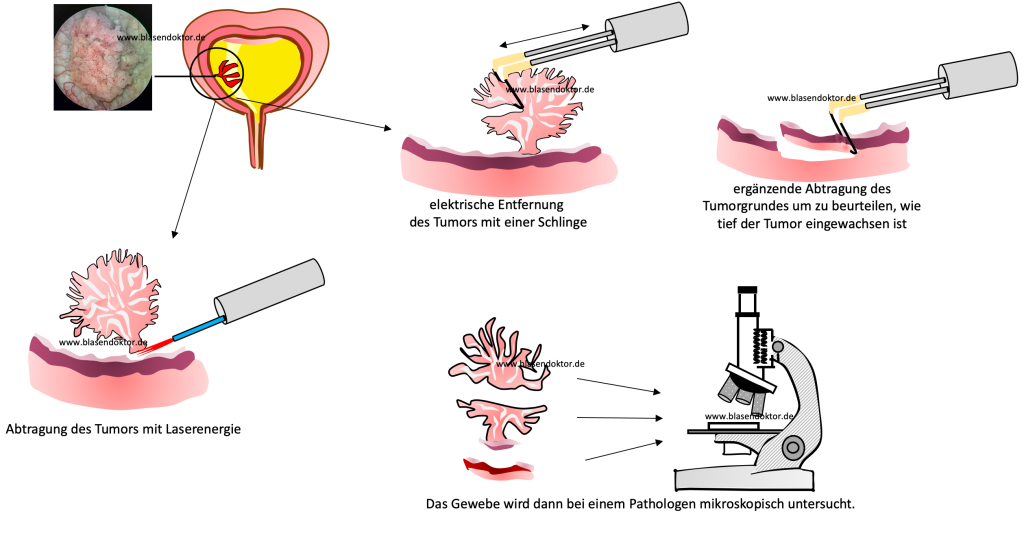

Eine Gewebeprobe muss gewonnen werden

Die letzte Sicherheit, ob es sich bei dem Blasentumor um einen gut- oder bösartigen Befund handelt und ob dieser nur auf der Oberfläche oder in tiefere Gewebeschichten eingewachsen ist, kann nur der Pathologe nach einer mikroskopischen Gewebeuntersuchung geben. Die Tumore müssen dann in Narkose mit einem speziellen Gerät durch die Harnröhre abgetragen werden. Dabei kann man mit Strom oder Laserenergie arbeiten und trägt den Tumor in verschiedenen Portionen ab.

Was tun bei einem in die Tiefe wachsenden Tumor der Blase«?

Hat man einen in die Blasenwand eingewachsenen Tumor, ist das Risiko hoch, dass der Tumor über die Organgrenzen hinauswächst und streut. Vor einer Entscheidung, ob man den Betroffenen durch eine operative Organentfernung heilen kann, muss man aber sichern, ob der Tumor noch auf die Blase beschränkt ist oder bereits gestreut hat. Das macht man mit verschiedenen bildgebenden Verfahren, von denen die Computertomographie (CT) und die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) immer noch am häufigsten eingesetzt werden und eine hohe Aussagekraft besitzen.

- Was tun, wenn der Blasentumor bereits gestreut hat?

Hat der Tumor bereits Tochtergeschwülste gebildet, ist die operative Entfernung des tumortragenden Organs nur sinnvoll, wenn die Betroffenen dadurch weniger Beschwerden oder Schmerzen haben. Ansonsten muss erst mit einer Systemtherapie versucht werden, die Tochtergeschwülste zu eliminieren und dann eventuell im zweiten Schritt zu operieren. Alle großen Kliniken haben inzwischen sogenannte Tumorkonferenzen, bei denen Fachleute verschiedener Disziplinen gemeinsam die beste Therapiemöglichkeit für die Betroffene diskutieren. Für die Entscheidung sind die Art des Tumors, die Schwere der Metastasierung, das Alter des Betroffenen, seine Nebenerkrankungen und die Vorstellungen des Patienten von Bedeutung.

- Wenn der Tumor auf ein Organ begrenzt ist

Hat der Betroffene einen in die Tiefe wachsenden Blasenkrebs, der noch auf die Blase begrenzt ist, muss man der Gefahr der Tumorstreuung durch eine Blasenentfernung zuvorkommen. Insbesondere wegen der Notwendigkeit, einen Ersatz für die Urinspeicherung zu finden, ist die Operation lebensverändernd. Einerseits geht es um die Heilung vom Blasenkrebs, andererseits merkt man erst bei der Frage des Ersatzes die faszinierend selbstverständliche Arbeitsweise dieses elementaren Organs. Insbesondere bei alten oder sehr kranken Menschen birgt die Operation aber auch Risiken. Dann kommen auch Alternativen wie die Bestrahlung der Blase in Frage.

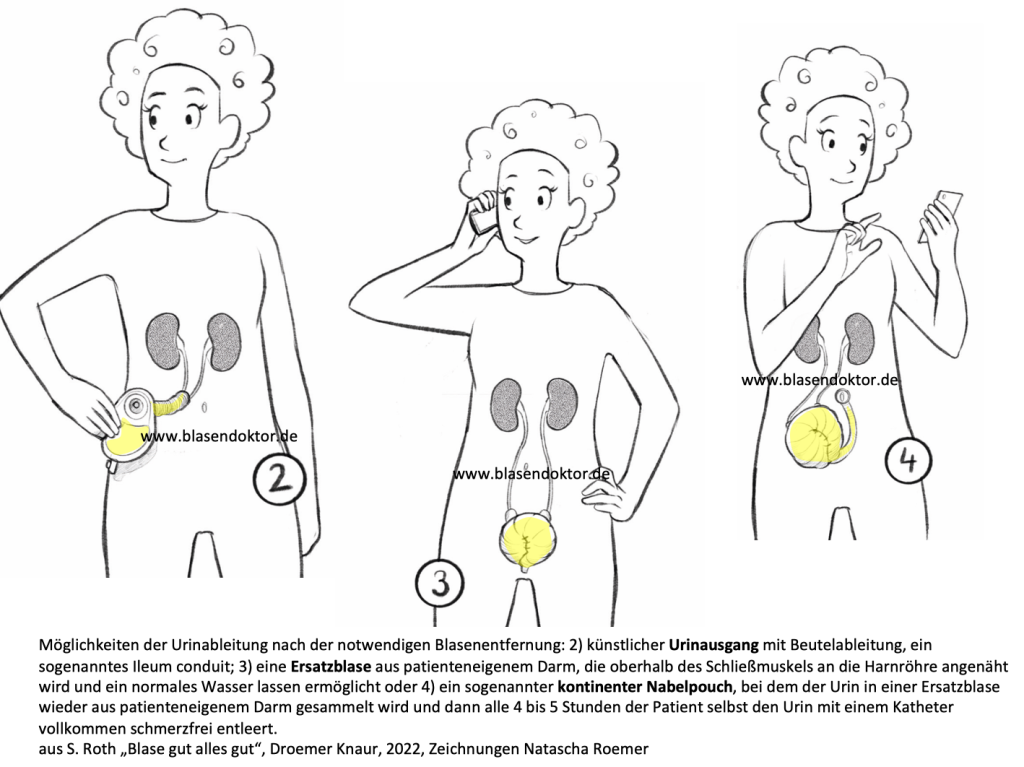

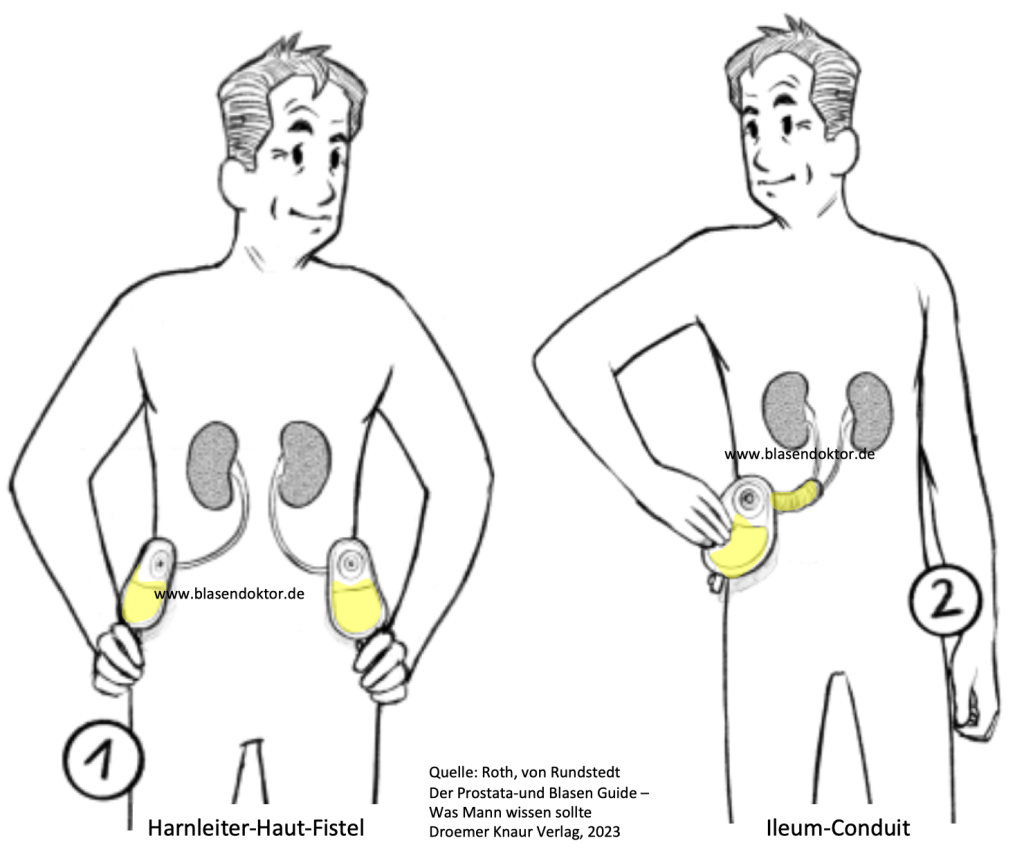

Wohin mit dem Urin, wenn die Blase fehlt?

Sicher ist, dass der Urin ablaufen muss. Denn wenn das nicht erfolgt, führt die innere Nierenvergiftung innerhalb weniger Tage zum Tode. Die entscheidende Frage in dieser Situation mit einem Blasentumor ist aber: entfernt man die tumorbefallene Blase, wohin mit dem Urin?. Soll das Speicherorgan Blase mit körpereigenem Material rekonstruiert werden oder soll nur sichergestellt werden, dass der Urin gut und geruchsfrei abläuft? Das hängt vom Alter des Betroffenen, seiner Prognose, seinem Wunsch, aber auch seiner Belastungsfähigkeit ab, denn natürlich ist die Rekonstruktion einer Ersatzblase aufwendiger als eine Ableitung ohne Zwischenspeicher.

Gibt es denn eine Ersatzblase ähnlich dem Kunstherz?

In der Urologie hat man sehr schnell aufgegeben, eine Kunstblase zu konstruieren, da es ständig zu Verkrustungen und Steinbildungen kam, weil der Urin viele steinbildende Kristalle enthält. Die versteinerten Kunstblasen wurden dadurch funktionsunfähig. Deshalb gingen die Bemühungen nie über Tierversuche hinaus. Neuere Verfahren des „Bio-Engineerings“ versuchen, aus körpereigenen Zellen neue Blasen zu züchten, indem sie auf einem Stützgewebe, das mit einem 3-D-Drucker hergestellt wird, aufgebracht und mehrere Wochen gezüchtet werden. Ein Problem ist jedoch, dass es bei Tumorpatienten solange unmöglich sein wird, solange man nicht mit 100-prozentiger Sicherheit die genetischen Informationen eliminieren kann, die zur bösartigen Entartung des Ursprungsgewebes der Blasenschleimhaut geführt hat. Denn sonst züchtet man ein Organ, dass womöglich einen neuen Tumor ausbildet.

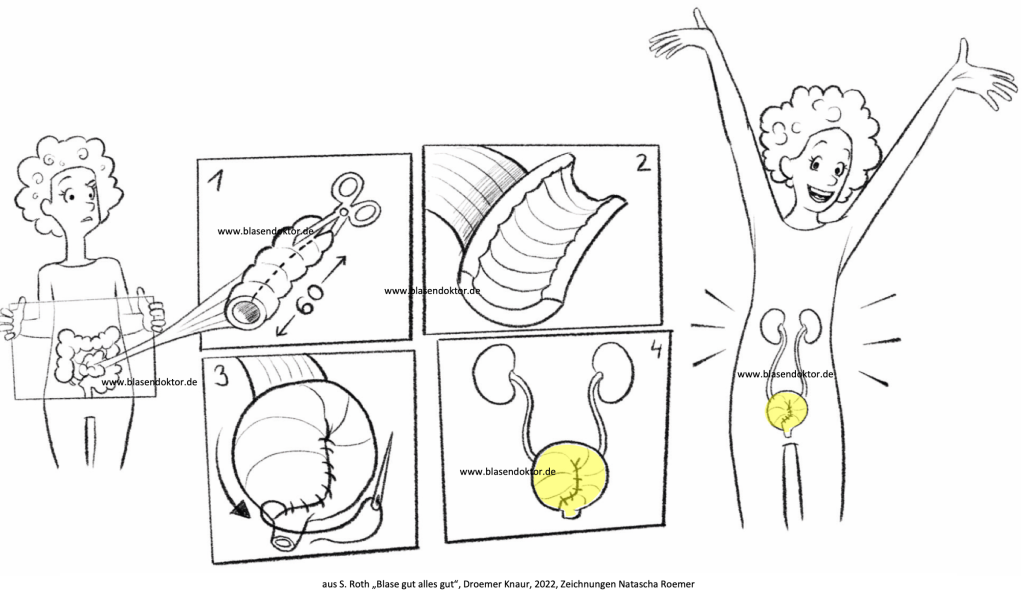

Die vor mehr als 30 Jahren gefundenen alternativen Wege gelten heute als Standard und funktionieren ein Leben lang. Man verwendet einen Teil des Darms des erkrankten Patienten, den man zu einer kugeligen Blase umnäht, wobei der Darm weiter an die Blutversorgung angeschlossen bleiben muss. Andernfalls wäre das Darmstück innerhalb weniger Stunden abgestorben.

Als man Ende der 50-ger Jahre des letzten Jahrhunderts erstmals die Idee einer Ersatzblase aus Darm bei mehreren Patienten umsetzte, machte man dies mit dem Darm als schlauchförmiges Gebilde. Man nähte die beiden Harnleiter aus der Niere in den Darm und den Darm dann am tiefsten Punkt auf die Harnröhre. Die Patienten konnten aber nur sehr geringe Mengen Urin halten, weil die Kraft des pumpenden Darms größer als die des Schließmuskels war. Die Lösung dieses Problems war einfach – man musste nur darauf kommen!

Schneidet man nämlich den Darm an der der Blutversorgung gegenüber liegenden Seite auf, bekommt man eine Art längliche Darmplatte. Legt man sie in Wellenform und vernäht die Seiten neu, kann man aus der Platte eine Kugel formen, in die dann die beiden Harnleiter eingenäht werden, die den Urin aus den Nieren in die Darm-Ersatzblase transportieren. Der Vorteil dieser Technik ist, dass man ein großes Reservoir hat, das problemlos bis zu einem halben Liter Urin speichern kann und das der Muskeldruck der Darmschlingen durch die Spaltung der Ringmuskulatur mit neuer Naht in Kugelform aufgehoben wurde. Dadurch ist der Innendruck der neuen Blase gering und der Schließmuskel kann die gespeicherte Menge halten.

Eine neue Blase: Das Naturwunder Urinspeicher ersetzen

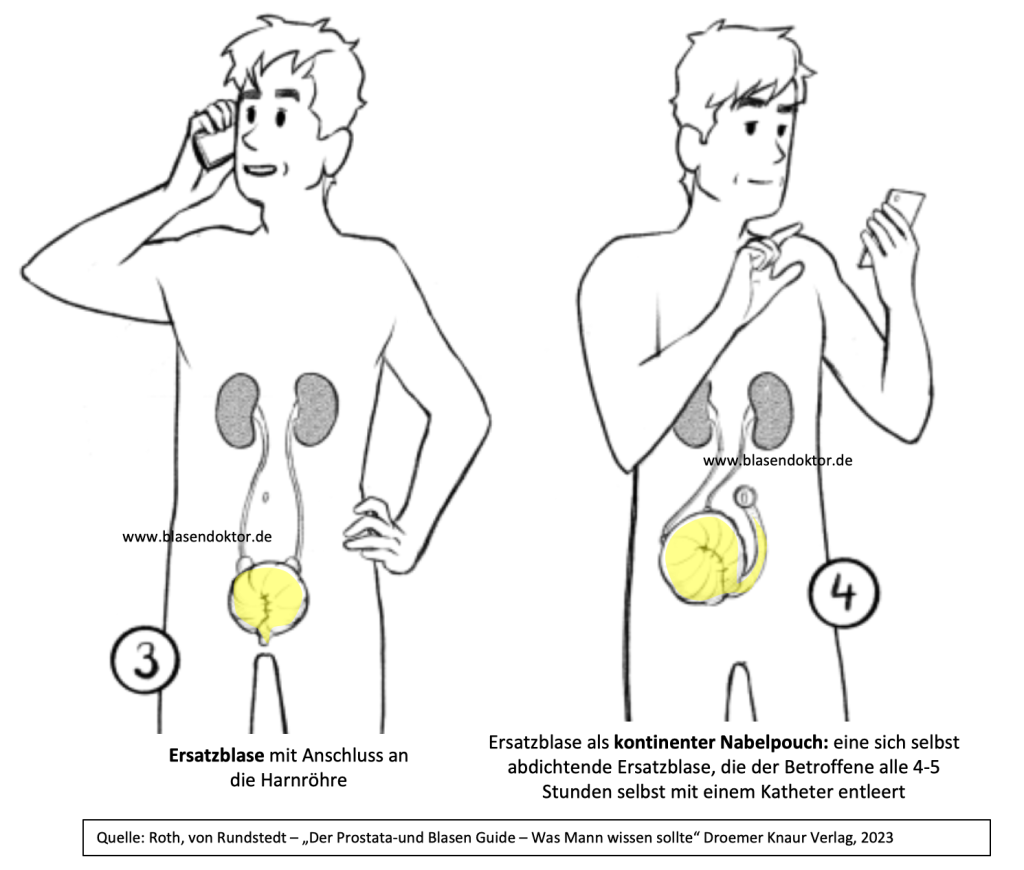

Mit der Ersatzblase haben Urologen etwas geschaffen, von dem andere Fachrichtungen nur träumen können – nämlich aus körpereigenem Material ein Ersatzorgan zu schaffen, das die wesentlichen Funktionen der Blase (die verlustfreie Speicherung des Urins) gewährleistet. Ein Meilenstein, den wir unseren operativen urologischen Vätern aus den 1960er Jahren verdanken. Dabei wird meistens die Ersatzblase an die Harnröhre angeschlossen, so dass die Betroffenen auf normalen Wege den Urin entleeren können. Man nennt das auch eine „orthotope Ersatzblase“.

Hat der Tumor den Beckenboden befallen oder ist er in die Harnröhre eingewachsen, kann man dort keine Ersatzblase anschließen. Die einzige Möglichkeit, eine beutelfreie Urinumleitung zu realisieren ist dann die Konstruktion eines kontinenten Nabelpouches. Dabei bildet man auch aus patienteneigenem Darm eine Ersatzblase, muss aber die Funktion des nicht mehr vorhandenen Schließmuskels ersetzen. Das gelingt beispielsweise, indem man ein Stück Darm an den inneren Rand des Bauchnabels annäht. Dieses ausleitende Darmstück wird aber so eingenäht, dass es durch den sich mit Urin füllende Ersatzblase zusammengedrückt wird und kein Urin auslaufen kann. Man kann aber problemlos vollkommen schmerzfrei alle 4 bis 5 Stunden einen Katheter in den Nabelbruch einführen und damit den Urin ablaufen lassen.

Diese Form der Ersatzblase wird insbesondere bei jüngeren Frauen angelegt, die meistens einen gynäkologischen Tumor haben, der in die Blase oder den Schließmuskel eingewachsen ist. Diese Frauen wollen gerade wegen Ihres jungen Alters eine „optische Verstümmelung“ durch einen künstlichen Ausgang vermeiden und akzeptieren dafür gerne den zusätzlichen aufwand, sich mehrmals am Tag selbst zu katheterisieren.

„Neo“-Blase ist genial, aber trotzdem nur eine Ersatzblase

Leider sprechen Urologen immer von einer Neo-Blase, wenn sie diese Form der Bildung einer Ersatzblase mit den Patienten erörtern. Das ist irreführend, denn es gibt Funktionen der normalen Blase, die eine Ersatzblase aus Darm nicht hat.

- Das Gefühl der Blasendehnung wird über sensible Nerven an das Gehirn geleitet und führt zum Harndrang. Das gibt es bei der Ersatzblase nicht mehr. Die Betroffenen müssen sich angewöhnen, alle 4 Stunden nach der Uhr auf die Toilette zu gehen.

- Ist die normale Blase nachts voll, gibt es einen genialen Schutzreflex. Er führt zur automatischen Rückkopplung an den Beckenboden, der sich anspannt und einen nächtlichen Urinverlust verhindert. Auch diesen Nervenreflex gibt es bei der Ersatzblase nicht mehr. Deshalb müssen die Patienten mit einer Ersatzblase mit Anschluß an die Harnröhre 1 bis 2 mal nachts aufstehen.

- Das Darmgewebe, das zu Blasengewebe umgewandelt wurde, behält seine Eigenschaft, Substanzen aufzunehmen. Deshalb werden saure Bestandteile des Urins wieder dem Blut zugeführt und führen zu einer Übersäuerung. Die muss medikamentös ausgeglichen werden, da es andernfalls zu schweren Nebenwirkungen kommen kann.

- Durch das umfunktionierte Darmgewebe im unteren Dünndarmbereich fehlt dieser Teil, um Vitamin B-12 aufzunehmen. Bei einem Drittel der Patienten kann es dann zu einem Vitamin B-12-Mangel kommen, was widerrum zu Nervenstörungen führen kann. Da der körpereigene Reservespeicher ungefähr 3 Jahre hält, sollten die Betroffenen dann ab dem 4. Jahr nach der Operation jährlich ihren Vitamin B-12-Spiegel kontrollieren. Haben sie einen B-12-Mangel, muss dann lebenslang 3-monatlich Vitamin B-12 zum Ersatz in den Muskel gespritzt werden.

- Bei einem Teil der Operierten kommt es durch die Umwandlung von Darm in die Ersatzblase zu einer Störung des Gallensäure-Kreislaufs. Diese können nicht mehr vollständig aus dem Darm rückgewonnen und wieder der Leber und Gallenflüssigkeit zugeführt werden. Sie treten vermehrt in den Dickdarm über und lösen dort eine Dickdarmreizung mit einem Durchfall aus. Diese sogenannte chologene Diarrhö kann man gut behandeln, indem man eine Substanz nimmt (Cholestyramin), das die Gallensäuren bindet und dadurch die Reizung der Dickdarmschleimhaut verhindert.