Prostata-Spezifisches-Antigen (PSA): Ein Spiegel der Prostata

Wohl kaum ein Test hat in der Medizin ein so öffentlichkeitswirksames Echo erzielt wie der sogenannte PSA-Test. Durch eine Blutabnahme kann ein Eiweißwert gemessen werden, der ausschließlich von Prostatazellen gebildet wird. Dabei muss man wissen, dass eine Erhöhung des PSA-Wertes nicht heißt, dass man an einem Prostatakrebs erkrankt ist. Das Lesen des PSA-Wertes bedarf tatsächlich einer speziellen Erfahrung, da man beeinflussende Faktoren wie das Alter des Betroffenen, die Größe der Prostata, die Dynamik des PSA-Wertes und Begleiterkrankungen verstehen muß.

Entdeckung des PSA: Eine nobelpreiswürdige Tat

Dieses kleine Eiweißmolekül, das nur von Prostatazellen gebildet wird, wurde in den 70-ger Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt. Lange Jahre hatten verschiedene Forscher nach einem Marker für die Vorsteherdrüse gesucht, mit dessen Bestimmung man etwas über den Funktions- aber insbesondere auch den Zustand einer möglichen Krebsentartung der Prostata vorhersagen konnte. Zu Ihnen gehörte auch der Pathologe Richard Albin, der 1970 ein PSA-ähnliches Molekül beschrieb und sich deshalb gerne als Entdecker des PSA feiert. In Fachkreisen gelten jedoch die aus Taiwan stammenden Amerikaner T. Ming Chu und Ming C. Wang als die eigentlichen Entdecker, die am Roswell Park Institute in New York forschten. Chu begann dort seine Forschungen 1970 und es dauerte fast 10 Jahre, bis er und 20 Mitarbeiter von den vielen Hundert Eiweißen der Prostata das PSA gefunden hatten, ein kleines Molekül, das im Blut stabil vorhanden ist und gemessen werden kann. Ihre Methode wurde 1984 patentiert.

Covid: Erstmals wurde gezeigt, dass eine Systemerkrankung zum Anstieg von PSA führt!!

Bislang gab es keinen Hinweis, dass irgendeine Infektionskrankheit den PSA-Wert beeinflusst würde. Einzige Ausnahme sind Infektionen der Prostata oder einer Blasenentzündung, die zu einer direkten Reizung des Prostatagewebes führen.

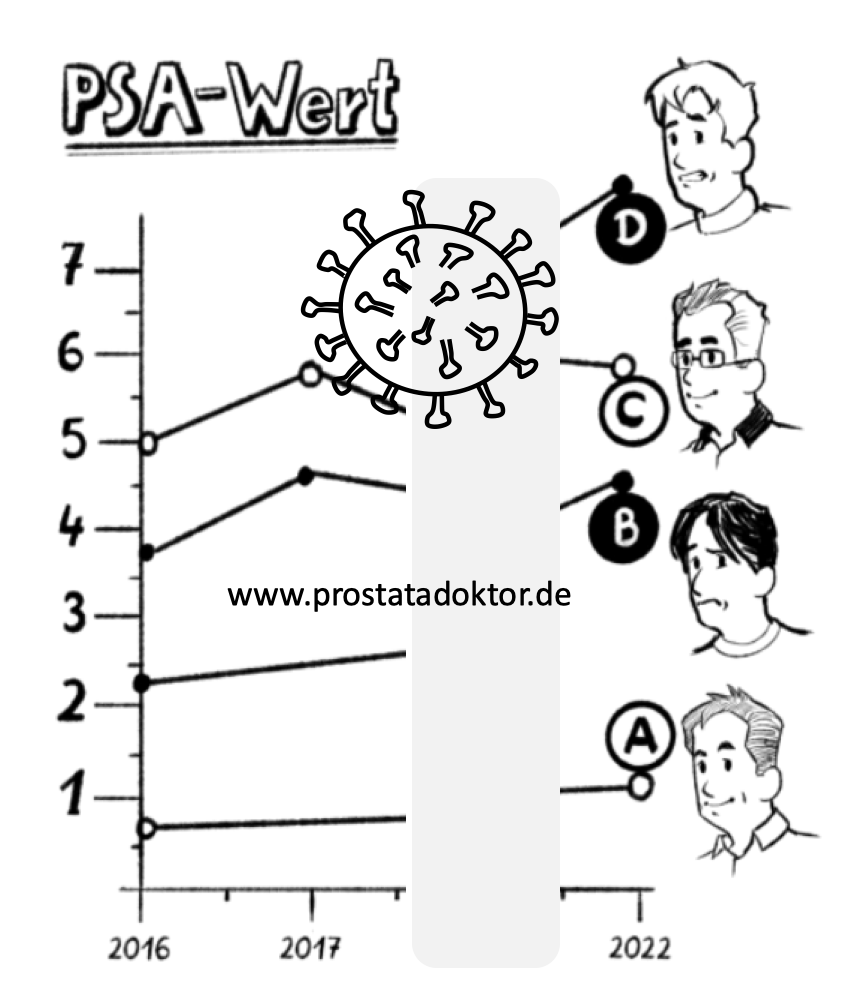

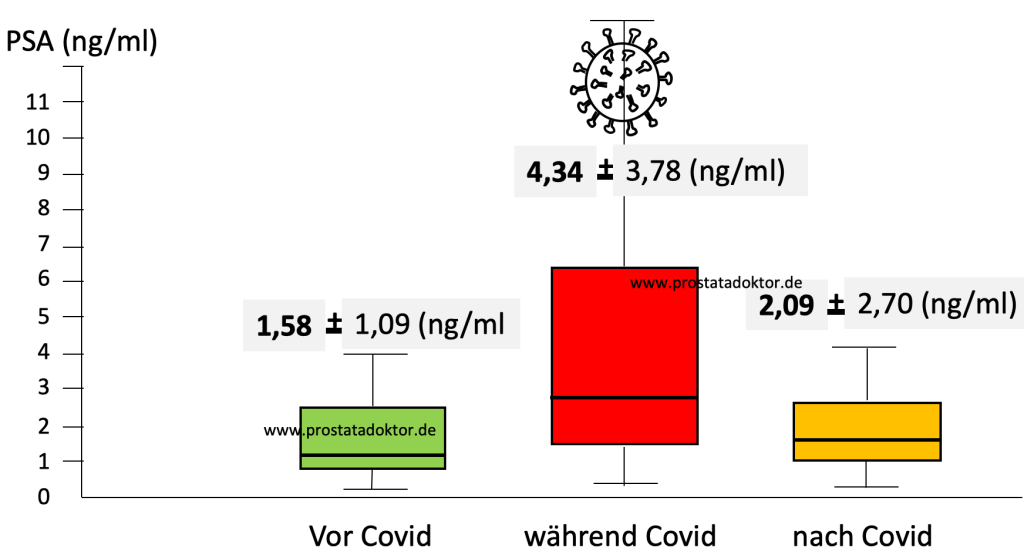

Jetzt gibt es eine Arbeit, die erstmals zeigt, dass es durch eine Covid-19-Infektion zu einem Anstieg des PSA-Wertes kommen kann. In der Türkei hat man an der Universität Erzurum 91 Männer ausfindig gemacht, bei denen 3 bis 6 Monate vor der Covid-Infektion ein PSA-Wert bestimmt worden war. Dies wurde dann während der Covid-Erkrankung und 3 Monate nach überstandener Infektion wiederholt. Es zeigte sich, dass Covid als Systemerkrankung zu einem statistisch signifikanten Anstieg des PSA-Wertes führt, wobei sich der Wert im Mittel von ca. 1,6 ng / ml vor der Infektion auf 4,34 ng / ml während der Infektion verdoppelte und 3 Monate danach wieder annähernd auf den Ausgangswert fiel.

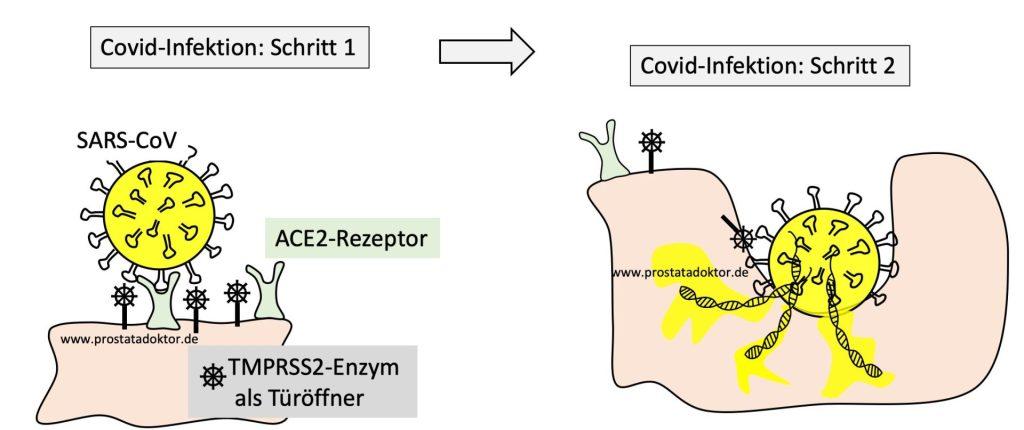

In einem anderen wissenschaftlichen Beitrag wird der Fall eines Mannes geschildert, der im Rahmen seiner Corona-Infektion eine Harnsperre erlitt. Nach der notwendigen Operation wurde das entfernte Prostatagewebe mikroskopisch untersucht und es fanden sich Gefäßveränderungen mit infarktähnlichen Verschlüssen, vermutlich als Folge der Covid-Infektion.

Wird es Long-Covid-Beschwerden der Prostata geben?

Eine spannende Fragewort für die Zukunft wird sicher sein, ob die besondere Empfindlichkeit der Prostata gegenüber einer Covid-Infektion möglicherweise auch zu vermehrten chronischen Beschwerden führen wird. Die chronische nicht-bakterielle Prostatitis und der chronische Beckenschmerz gehören aber schon jetzt zu den Krankheitsbildern, die schwierig zu behandeln sind. Es steht zu befürchten, dass das Krankheitsbild um eine weitere Variante erweitert wird, die schwierig zu therapieren ist.

Aber es gibt vielleicht eine unschätzbare Hilfe – das sehr einfühlsame und zugleich unterhaltsame Buch von Tim Parks „Die Kunst stillzusitzen“ beschreibt einen Weg, wie man manchmal quälende organische Schmerzen mit dem Geist besiegen kann. Auch eine quälende Prostatareizung.